人間100歳まで生きるというのが最近では当たり前のような話になってきた昨今、ペットの世界でも目指せ20歳ということが頻繁に言われるようになってきました。

もちろん何事もなく健康で過ごせるのであれば何の問題もないのですが、何かしらの原因でいきなり調子を崩した時には年齢という問題は大きな悩みの種となります。

実際に往診などを通じて、高齢なペットの治療に携わっていると、多くの飼い主様から「昨日から急に元気がなくなったた。」とか「昨日までは全く問題なくご飯も食べていたのに今朝から急に・・。」という困惑したお問い合わせを受けることも多くあります。

確かに見た目は問題なく元気な高齢な動物でも、年々と体力的にもなえてきて、少しずつ体調は下っていることが多いのですが、実際に病気になってみないとそれに気づかない、もしくは考えたくないというのが実際だと思います。

今回の記事ではそんな高齢のペットの往診風景と、どこまで治療しますか?という大問題についてご説明したいと思います。

あくまでも一獣医師としてのたわいのない話なので、参考までに読んでいただければ幸いです。

高齢ペットの治療で一番難しいことは?

あくまでも感覚的な意見なのですが、セカンドセレクトに受診されているペットのの平均年齢は他の動物病院に比べるとかなり高いと思います。

往診を行っているということもあるのですが、セカンドセレクトでは高齢ペットの心疾患や腎臓病など、慢性的な病気を取り扱うことが非常に多いのが一つの特徴だからだと思います。

そして、そんな高齢ペットの治療に入るときにいつも注意していることが「リスク・ベネフィット」の問題です。

どの飼い主様にもご説明するのですが、すべての医療行為には少なからずリスクが付帯しています。

単なる抗生剤でも副作用はありますし、血液検査をする際などは少し抑えるので、それなりの負担を動物たちに強いないといけません。

もちろん、手術や抗癌治療などもともと危険度の高い治療であればそれは勿論のことです。

ただ、治療する際に気を付けないといけないのはリスクの高さでなく、そのリスクに見合ったベネフィット、見返りがちゃんとあるかどうかを慎重に検討べきだと思っています。

個人的にには医療行為は必ず「ローリスク・ハイリターン」でなければならないと考えています。

「ローリスク・ローリターン」であればあまりやる必要もないのかなとも思いますし、「ハイリスク・ローリターン」であれば選択肢から除外する時も必要です。

問題は「ハイリスク・ハイリターン」の治療の時です。

そしてハイリスク・ハイリターンの治療は特に高齢の場合はいつでも問題になります。

なぜなら、治療後の余命という点からみると、「リターン」の部分がかなり少なくなってしまうからです。

例えば同じ癌の手術をしたとして、術後の平均余命が3年であるとしたら、8歳の犬や猫であればリターンはかなり高いのだとは思いますが、13歳、15歳、18歳であればリターンの部分は年々少なくなっていきます。

犬や猫の寿命の中央値はだいたい12から13歳ぐらいと言われています。

余命3年が得られる治療があったとしても、平均余命が3年もないであろうという年齢の動物にその治療を行うのが、果たして誠実かどうかは悩みどころだと思います。

結果は誰もわかるわけではありませんし、正解があるわけでもありません。

高齢のペットの治療でここが一番難しいところだと思います。

ただぼくとしては、高齢なペットに治療を行う際には、その動物たちの本来持っている余命は重要な参考要因になると思います。

検査は必要?

高齢の動物の治療の場合、検査をすることの意義もなかなか難しいところだと思います。

なぜなら、手術やその他の積極的な治療を行う意思がなければ、結果として使用する薬や治療方法は検査をしてもしなくても一緒になるからです。

薬は多様な種類があるように思えますが、使用する薬は症状によってそれほど大きく変わりません。

特に高齢の動物たちにありがちな症状に対して使用する薬は、動物病院を変えてもそれほど大きな違いは出るものでもありません。

それでも個人的には、動物に負担のかからない最低限の検査程度であれば、行ってもいいかなと思います。

治療に反映されなければ意味がないようにも思えますが、客観的に症状を見ることによって、飼い主様と動物との付き合い方がちょっと変わるかなと考えているからです。

もしかしたら一緒にいれる時間は残り少ないかもしれない状態で、漠然と調子が悪いという状態で一緒にいるのと、ここが原因で調子が悪いのだとわかっている状態では、万が一のことが起きても受け取り方にはかなり違いが出てきます。

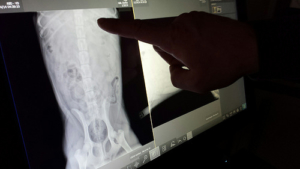

負担がかからない検査は血液検査、レントゲン、エコー検査などになりますが、これらの検査でもおおよその原因と状況は把握できると思います。

セカンドセレクトの治療は?

セカンドセレクトでは通常の動物病院の診療にくわえ、往診診療も行っているので、高齢のペットの治療においての治療の選択は他の病院よりも多いかもしれません。

今回は往診で行っている高齢のペットの治療をご紹介します。

- ケース1 18歳・ミニチュアダックス

この仔は別の記事でもご紹介したことがあるのですが、高齢になり足腰が弱っていたため、定期的に鍼治療とリハビリマッサージを行っていました。

ここ数か月で徐々に体力は低下していたのですが、突然食欲がまるっきりなくなり、飲み込むことすらしなくなってしまいました。

もとから心臓に疾患もあり、会陰ヘルニアも併発しており、多発性に病巣はあるのだとは思いますが、特に検査をせず、ご自宅で飼い主様が献身的な介護を行っています。

セカンドセレクトでは往診にて、皮下補液を行いつつ、飼い主様がご自宅で皮下補液をできるようにサポートをしながら治療に携わらせていただいています。

最初は立てなかったのですが、徐々に体調は上向いており、何とか食事を飲み込むことができるところまで回復しました。

今現在でも飼い主様がご自宅で奮闘しています。

- ケース2 12歳・ラブラドールレトリバー

もともとは40㎏以上あったのですが、段々と後肢が弱ってきて、最近はめっきり歩かなくなってきたというご相談を受けておりました。

食欲も段々と落ちてきていたのですが、ある日を境にいきなり状況が悪化し、治療開始初日では横臥状態で顔を上げることすらできない状態で、ほぼ危篤といってもいい状況でした。

基本的には往診でご対応させていただいたのですが、飼い主い様の希望もあり、血液検査のみさせていただきました。

セカンドセレクトの往診診療は往診専門で治療を行っていた時と異なり、緊急時には血液検査は院内機器を使用できるため、当日のうちに結果を得ることができるようになりました。

検査結果はほぼ予想していた通りでもあり、治療方法としては検査前後で大幅に変わることはなかったのですが、やはりどこが悪いのかが把握できることで、飼い主様のご不安も少しやわらげられたのではと思います。

ちなみにこの仔は治療の甲斐もあり、奇跡的に調子を取り戻し、数日後に自力で歩くところまで回復することが出来ました。

正直ぼくの治療のおかげなどではなく、犬自身の生命力によるものだと思いますが、結果的によくなってくれたので、ほっとしています。

まとめ

セカンドセレクトでは飼い主様がどのような治療を望まれてもご対応することは可能です。

それが普通の町の動物病院では行えないような専門的な治療でもほぼ対応はできますし、そいういった治療の経験もあります。

ただ個人的には、もう余命を迎えたような高齢なペットの状態が悪化した時、そしてその予後もあまりよさそうでない時には、飼い主様が動物たちと一緒にいれる時間が少なくなるような治療を避けた方がいいと思っています。

ご自宅以外のところで動物が長時間滞在しないといけないような治療はあまりお勧めしていません。

ぼくが以前に診させていただいた高齢の猫を飼っていた飼い主様の一言が今でも記憶に残っています。

「一日でも長く穏やかに過ごせるような治療をしてほしい。」

文章にするとたわいのない文章になりますが、こういった悩みの多い場面に遭遇した時には、飼い主様からの切実な希望であり、それを実現してあげることこそが本来の医療従事者の役割なのだと思います。

積極的に色々な治療を行うことが決して悪いことではないのですが、こと高齢のペットに関して言えば、穏やかに過ごせる方法をいつでも考えてあげたいなといつも思っています。