もはや冬の定番の病気となったインフルエンザ。

乾燥して風が強い日には、インフルエンザのようなウイルスは莫大に感染が拡大しやすくなります。

医学的に飛沫感染と呼ばれる感染経路は、俗にいう空気感染とほぼ同義で、湿気のある気候よりも、乾燥した気候の方が、ウイルスが含まれた唾液や鼻水が乾燥し遠くまで風で拡散することが出来ます。

ペットの病気の中でも飛沫感染する病気はいくつかあるのですが、今回ご紹介したいのは「ネコ風邪」と俗に言われている感染症です。

ネコによくみられるこの症状は割としつこく症状が長引くため、多くのケースで多数回の通院が必要です。

ここで問題なのが猫は病院が苦手というところです。

通院のストレスも多く、元気がない猫を病院に連れていくことをご心配される飼い主様も多くいらっしゃいます。

今回の記事で紹介している猫も同様で、病院がそもそも苦手なのですが、不運にもネコ風邪にかかってしまい、往診で行った治療についてご説明したいと思います。

ネコ風邪って何?

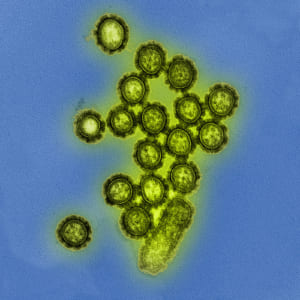

ネコ風邪は正式名称を猫ウイルス鼻気管炎といい、略語でFVRと言われています。

ヘルペスウイルスによる感染症で、人や犬などのほかの動物には感染しません。

動物病院では割とよくみられる感染症で、完ぺきではありませんが3種の混合ワクチンで予防できる病気の一つです。

地域猫などの外で暮らす猫では頻繁に感染が見られ、特に仔猫の場合は致死的になることもあります。

ヘルペスウイルスの特徴としては顔面周囲の粘膜で感染が拡大する傾向があり、結膜炎、鼻炎、口内炎を引き起こします。

成猫では症状があまり重篤になることはありませんが、ワクチンが未接種の場合や、高齢、ストレス下などいくつかの要因が重なると、症状は時に重篤になることもあります。

重症例の場合は重度の結膜炎と水溶性の鼻汁が多くみられ、くしゃみをよくするようになります。

免疫力が低下している個体では発熱が見られることもあり、食欲や活動性が著しく低下します。

幼獣の時に感染を起こし、適切な治療を行えなかった場合には、症状が持続的に続き、慢性的な鼻炎や結膜炎、時には眼瞼の癒着や角膜の潰瘍を引き起こします。

治療法は?

ネコ風邪というだけあって人間の風邪の治療とほぼ変わりません。

症状が軽症の場合は点眼薬や点鼻薬などで十分に回復しますが、長引く場合などには抗生剤の内服を併用します。

問題は症状が重篤化し発熱が見られるようになった場合です。

成猫の場合は死に至ることはほとんどありませんが、発熱が落ち着くまでは食欲がほぼない状況が続くため、著しい体重減少と脱水が進行します。

特に猫の場合は解熱剤の使用はあまり推奨されていないため、ほぼ支持療法が治療となります。

皮下補液などを抗生剤などと併用しながら治療を続けていくことになります。

一般的にはインターフェロンという抗ウイルス薬を使用して治療を行いますが、ステロイド系の薬も効果が期待できるので使用することもあります。

セカンドセレクトの往診風景

今回、お伺いしたご自宅の猫は15歳という高齢に加え、もともと甲状腺機能亢進症という老猫でよくみられる内分泌疾患を患っていました。

個人的な経験上の話ですが、甲状腺機能亢進症の猫はやや興奮しやすく、通院の負担が他の猫よりも少し高いことが多いと思います。

今回の猫も、もとから動物病院通いが大の苦手ということで、往診での治療となりました。

症状としては発熱と鼻炎を起こしており、食欲がかなり低下した状態でした。

抗生剤と皮下補液を熱が下がり、食欲が上がるまで皮下注射で治療を行いました。

実はぼくはあまりインターフェロンを積極的には使用しません。

あくまでも、あくまでも本当にいち獣医師の個人的な意見ですが、コストの割にはあまり効果が得られた感じがないからです。

今回の猫も3日ほど注射を続けたところ熱が下がり始め、食欲が回復し始めました。

食欲があれば内服を継続して服用していればほぼ問題はないため、1週間ほど内服を服用させ、治療は終了となりました。

ちなみに今回の注射の料金は1回おおよそ6000円ぐらい、内服は1週間で2000円程度でした。

比較的近隣の飼い主様だったので往診料は基本的にかかりませんでした。

往診の場合、再診料は2000円です。(ご来院しされた場合は800円です)

まとめ

ウイルス性の病気は、犬よりも猫の方がよく見かけることが多いと思います。

セカンドセレクトでは、特に猫のような通院にストレスがかかるような場合、また今回の感染症のような支持療法が主体の場合には、往診での治療もお勧めしています。

もしご自宅の猫が、くしゃみをしていたら・・・いつでもお気軽にご相談ください。