ぼくが小学生のころ、ウサギと言えば学校で飼育している動物のイメージでした。

それがここ15年でだいぶと状況は変化し、いまではペットとしての不動の人気を得たと言っても間違いではないかもしれません。

その反面、いまだにウサギを診察していない動物病院は比較的多いため、多くのウサギの飼い主様の悩みの一つになっています。

セカンドセレクトは特にウサギを専門に診察しているわけではありませんが、様々な病気にご対応することは可能です。

今回ご説明させていただく病気は「ウサギの子宮疾患」です。

メスのウサギでは頻発する病気なので、ご参考にしていただければと思います。

ウサギの子宮疾患とは?

ある統計によれば、未避妊のメスのウサギが3~4歳を越えると50%程度の確率で子宮の病気になると言われています。

子宮の病気の中では子宮の腺癌が最も多く、ついで過形成や子宮内膜の静脈瘤も多いとされています。

犬や猫で多い、子宮蓄膿症や子宮水腫の発生も多くみられるとの報告がありますが、ぼく自身はウサギでは見たことはありません。

どんな症状?

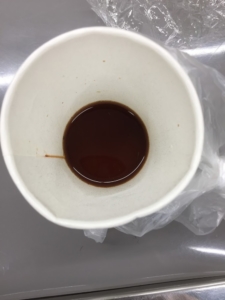

大抵の場合、血尿が見られることで初めて病気に気づくことが多いと思います。

血尿の具合は持続的に少量混じることもあれば、大量に鮮血が見られることもあります。

出血の量によっては、一時的に貧血や血圧の低下を招くことがあり、食欲不振や活動性の著しい低下がみられることもあります。

検査方法は?

犬や猫、人間もだとは思いますが、子宮の病気はエコー検査によって診断することが普通です。

ウサギの場合もエコー検査によって診断をつけるのですが、その感度は他の動物に比べると著しく低くなります。

理由は様々なのですが、草食動物特有の腸の構造と、他の動物に比べると腹腔内脂肪が多いため、エコー検査では診断がつかないことも多くあります。

そのような場合、セカンドセレクトでは貧血がないかどうか血液検査を行い、貧血がある場合は子宮疾患と仮診断を行い治療を進めていきます。

貧血もなく、ウサギの状態も安定しているのであれば、抗生剤や止血剤を使用しながら、持続的に血尿が起こるかどうか判断していきます。

血尿が一過性の場合は膀胱からの出血と判断し、経過を観察していきますが、持続的な血尿が見られた場合は、子宮の疾患として治療を進めることをお勧めしています。

治療法は?手術のリスクについて。

残念ながら治療法は外科手術により、子宮と卵巣を摘出するのが唯一の方法です。

手術の主義自体はそれほど煩雑ではなく、子宮疾患の原因が悪性の腺癌だったとしても、比較的予後はいいとされています。

ぼく自身は過去に子宮の腺癌が肺に転移しているウサギを診たことはありますが、それほど高頻度ではないと思います。

問題はウサギの外科手術は、他の動物に比べると様々な点においてもともとリスクが付きまとうところだと思います。

まずは麻酔の方法です。

犬や猫、フェレットであったとしても気管に専用のチューブを挿管し、人工呼吸につなぐことができるため、麻酔の調節が非常に簡単に行えます。

ウサギの場合、咽頭の構造上、気管挿管がは困難なため、呼吸は人の目で管理するしかないので、麻酔による事故が他の動物に比べ高頻度で起こります。

また、ぼく自身はないのですが、胃や盲腸にガスをため込み易いため、開腹時に胃腸を傷つける事故が多いと言われています。

ウサギの消化管は非常に薄いため、一度傷つくと治癒せず、最悪の状態を迎えることもあります。

その他にも術前や術中の出血により貧血などがあった場合、事実上輸血が困難であることもリスクを大幅に上げる要因になるところもウサギの手術の問題点です。

このようなリスクはあるのですが、大量の出血を伴うウサギの子宮疾患の場合は、やはり手術を起こった方がリスクが少ないというのが大多数の意見であることは事実です。

セカンドセレクトでも以上のことをお伝えしながら、慎重に治療を進めています。

まとめ

ウサギは他の動物に比べても特に繊細な動物です。

治療をしてもストレス的な要素もあってか、なかなか快方に向かわないこともよくあります。

セカンドセレクトでは、そういった動物のためにも往診診療も行っています。

もちろん手術は病院で行うしかありませんが、その後の経過などはご自宅での診療にてご対応も可能です。

もしこの記事を読んでみて、もしかしたら・・と思うようなことがあれば、いつでもご相談ください。