一般的に腫瘍は体の全部の細胞で発生する可能性があるのですが、その中には見つけやすいものもあれば、見つけにくいものもあります。

腫瘍が見つかりにくい理由としては、外見上からは判断しにくい、細胞を採取しにくいなどの理由があげられますが、脳腫瘍はその両方の困難さを持っているので、特に動物病院では発見が遅くなります。

今回は脳腫瘍の中でも比較的よくみられる髄膜腫についてご説明したいと思います。

髄膜腫とは?

脳を包む膜は外側から硬膜、くも膜、軟膜と3層に分かれているのですが、髄膜腫はこのうちのくも膜から発生した腫瘍になります。

動物病院で見られる脳腫瘍のほとんどは、リンパ腫や乳腺腫瘍からくる転移巣がほとんどですが、原発性の脳腫瘍もほとんど見られます。

髄膜腫以外の脳腫瘍としてはグリオーマと呼ばれる腫瘍が、主に特定の犬種でよく見られます。

グリオーマに比べると髄膜腫は犬や猫のの場合、良性の腫瘍であり、進行はかなり緩慢だと言われています。

ただし、特に犬の場合は脳と腫瘍の境があまり明確でないのと、発生場所が頭蓋内であるため、良性とは言いつつも治療はしにくく、また痙攣や行動異常などの神経的な症状が強く起こるのが特徴です。

検査の方法はある?

先ほども書いた通り、脳腫瘍は発見が非常に困難であるため、飼い主様が何かしらの症状に気づいたときには、かなり腫瘍の大きさがかなり大きくなっていることがほとんどです。

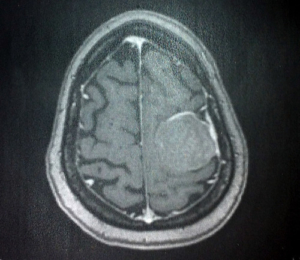

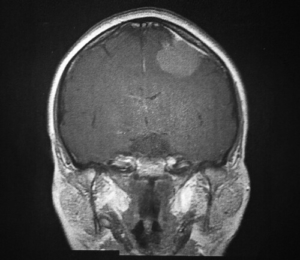

検査方法は一般的な血液検査やレントゲン検査では腫瘍の存在を明らかにすることはできないため、全身麻酔下でのMRIを用いた画像診断になります。

通常、腫瘍の診断は腫瘍の細胞を採取し、病理検査を行うことでどのような腫瘍なのか、また悪性度を調べるのですが、ほぼすべての頭蓋内腫瘍についてはなかなか腫瘍細胞を採取することは困難になります。

髄膜腫の場合も、診断はMRIによる画像診断のみで行われることがほとんどで、この点については他の腫瘍とはかなり異なる点だと思います。

画像のみの診断にはなるのですが、髄膜腫の場合は髄膜から発生しているので、脳の辺縁にべったりついているような特徴的な画像になるため、熟練した獣医師であれば予想するのは容易だと思います。

治療法は?

最も積極的な方法としては外科手術および放射線治療となります。

ただし頭蓋内の手術ができる病院は限られており、また以前に比べると放射線治療を行える施設も都内であれば増えては来ていますが、まだまだ一般的にはなっていないのが実情です。

代替の方法としては抗がん剤などの使用がありますが、髄膜腫にはあまり効果が見られないため、推奨される方法ではありません。

結果としてたいていの場合は、腫瘍によっておこる痙攣や発作のような症状をコントロールする温存療法にとどまることがほとんどです。

抗痙攣薬や脳圧降下剤、ステロイドなどが代表的な薬になります。

他の脳腫瘍に比べると髄膜腫は進行がかなり緩慢なため、温存療法とは言いつつも犬や猫によってはかなり長期的なコントロールが可能になります。

ただ残念ながら完全に進行を止めることはできないため、徐々に痙攣の頻度が増え、それに伴い食欲不振や衰弱が見られるようになります。

中には痙攣が完全に制御できないケースもあるため、良性の腫瘍とは言いつつも、決していいものではないことは確かだと思います。

まとめ

人間の場合でも脳腫瘍は治療が困難なもののひとつであり、犬や猫の場合はなおさら難しいと思います。

セカンドセレクトでも様々な神経症状を患い、日々奮闘していらっしゃる飼い主様も多くいらっしゃいます。

治せない病気だったとしても、日々の生活を穏やかに過ごせるような、何かしらのお手伝いは可能だと思いますので、何かお困りの際はお気兼ねなくご相談ください。