病気の中には緊急対応をしないといけないものはたくさんあります。

ただ、獣医師にとっては緊急な病気だと容易に判断できるものでも、飼い主様にとって何が緊急を要するものなのか、そうでないのかということを判断するのは非常に難しいことだと思います。

特に犬や猫が嘔吐した時などは、もともと人間以上に嘔吐を頻繁に行う動物にとって、それが生理的なのか、病的なのかを飼い主様が判断するのは非常に難しいところだと思います。

今回の記事でご説明したい胆管閉塞は、何の前兆もなく突然激しい嘔吐が起こることが多いため、飼い主様にとっても訳が分からず治療だけがどんどん進んでいくこともあります。

今回の記事ではそんな胆管閉塞についてご説明したいと思います。

胆管閉塞はなぜ起こる?

食べ物を効率よく消化させるために、消化管の中では様々な臓器から消化液が消化管内に分泌されます。

飼い主様の中でも聞いたことはあるとは思いますが、その消化液の中に胆汁と呼ばれるものがあります。

胆汁は肝臓で合成され、肝臓の細い管を通って胆嚢に運ばれます。

胆嚢は肝臓に隣接している袋状の臓器で、胆汁を濃縮し貯蔵する役目を担っています。

最終的に胆汁は、食物が胃から十二指腸を通過する際に、胆嚢と十二指腸を結ぶやや太めの胆管を通り、消化管内に分泌されます。

この胆汁は消化酵素を含んではないのですが、脂肪の分解、吸収を助ける役目を担っており、腸内の環境を整える重要な役目を担っています。

胆汁は合成、濃縮する過程で様々な影響を受けやすいため、その性状が変わりやすく、本来は粘調度の低い液体ですが、時折ゲル状のものに変化したり、石のように固くなってしまうことがあります。

こういった流動性を失った胆汁は突如として、胆嚢と十二指腸を結ぶ胆管を塞いでしまうため、胆管閉塞が発生するのです。

胆管閉塞の症状

一般的な胆管が閉塞した場合の症状は急速で激烈です。

激しい嘔吐と腹部の疼痛が出てくることがほとんどです。

胆汁がうっ滞し、肝臓と胆嚢での胆汁の流通が阻害されるうえ、胆汁に含まれている色素は肝毒性があるため、肝障害と黄疸が重度に見られことが多くあります。

ただ、胆管が閉塞しても意外と症状がはっきりとしないことも多いので、しばしば診断に迷いが出ることもあります。

胆管が完全に閉塞し、胆嚢内の胆汁のうっ滞が限界に達すると胆嚢自体が破裂します。

破裂して腹腔内に漏れ出した胆汁は、毒性が強くまた細菌感染を起こすことがあるため、胆汁性の腹膜炎を併発します。

胆嚢破裂を起こした動物は、激しい疼痛と発熱を引き起こし、状態は一気に悪化します。

場合によっては敗血症によってなくなるケースもあるため、予断が許さない状況が続きます。

温存療法で何とかなるもの?

胆管閉塞が見られた場合は早急な対応が必要です。

状況は刻一刻と悪化していくことがほとんどですが、まれに胆管に詰まった何かが腸管内に流れ落ちたりするケースもあります。

特に胆嚢と膵臓は割と近い位置にあるため、膵炎が起こった後に胆管閉塞が起こった場合は、膵炎の治癒とともに症状が改善していくこともあります。

また胆嚢が破裂した場合、胆嚢内の胆汁やつまりの原因になっていたそのものが腹腔内で死亡と癒着を起こして破裂部分が修復され、かつ動物が腹膜炎を乗り越えると症状は一時的に改善していきます。

こういった判断はエコー検査などの画像診断のみでは判断が難しいことが多く、治癒経過は良くないものの、血液検査、特に黄疸の指数であるビリルビンと炎症反応の値も見た目だけは安定していくこともあります。

少数例ですが、これらの値が正常値に近づいていくようであれば、症状は終息し始めていると推測できるため、投薬で様子を見ることも可能です。

過去に胆嚢が破裂しのですが幸いにも症状が手術をせずに改善した犬を、後日別の手術で開腹したことがあります。

破裂した胆嚢は再生し、破裂した時に起こったであろう組織の損傷はすべて腹腔内の脂肪で包まれ温存されていました。

まれな症例だったとは思いますが、うまく体の治癒能力がうまく働いたのだと思って、感心したのを覚えています。

外科的治療の介入の判断は?

色々な意見はあるとは思いますが、個人的には胆管閉塞を疑う症例でも、すぐその場で手術というのはあまりお勧めはしません。

特に破裂をしていなければ点滴などで状態を落ち着かせることをまずは考えます。

多くの獣医師は胆管閉塞が起こると、いづれかの時点では破裂をするリスクがあるため、状態が安定している時点で手術を検討してきます。

もちろんビリルビンの値が時間とともに上昇していくようであれば外科的な介入をすぐに検討せざる得ませんが、抗ビリルビン血症がみられる中での胆嚢摘出の予後はかなり悪いとされています。

胆嚢切除はもともと動物の医療現場ではリスクが高い手術の一つとされており、手術から術後数日までの間の死亡率は約3割と言われています。

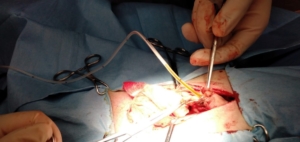

術者の経験値にもよりますが、手術自体はそれほど複雑なものではありません。

胆嚢は肝臓と隣接しているのですが、どの大部分は肝臓とほぼくっついています。

それを丁寧に剥離し、胆管のつまりをとってから胆管の途中で切除します。

もちろん細かな結果やほかの臓器も隣接しているので、それらを傷つけないように細心の注意が必要ですが、切除自体はそれほど時間はかかりません。

手術のリスクの高さは、状態が悪い中での全身麻酔を使用すること、また肝臓と胆嚢を結ぶ管まで閉塞している場合は致死的な肝障害に陥るため予後は悪いとされています。

こういった不確実なリスクがあるからこそ、外科手術のタイミングは冷静に判断しないといけないと思います。

予後は?

胆嚢を切除し、胆管の閉塞を解除したとしても、肝臓に重大なダメージが残る場合もあります。

この場合では予後は極めて悪く、術後急速に状態が悪化していきます。

肝臓のダメージが軽微でかつ肝臓内にある細い胆管にも大きな閉塞が見られない場合は、術後の状態は日に日に改善していきます。

ただし、胆嚢自体は不要とまではいいませんが、なくてもいいような臓器ではありません。

胆嚢が切除された後、肝臓で合成された胆汁は残っている胆管を通って十二指腸にたえず分泌されます。

胆汁自体は胃に逆流すると嘔吐を引き起こすため、嘔吐の回数がやや頻繁になります。

また食物に含まれている脂肪の分解がうまくいかないこともあり、下痢が頻発することもあります。

ただし、本人の健康に甚大な被害を与えることはあまりないので、低脂肪を主体とした食事療法で穏やかに過ごすことが可能だと思います。

まとめ

突然激しい症状が出たら飼い主様だけでなく、獣医師もひどく慌てることはあります。

ただ原因がしっかり判明していれば、対応法は自ずと決まります。

特に今回のような胆管の閉塞は症状から簡単に推測が出来るため、状況も把握はしやすいと思います。

やるべきことを適切なタイミングで適切な処置を行えるよう日々診察しておりますので、もしかしたら今回の記事のような胆管が閉塞した症状がでたかも!?と思ったら、いつでもご来院下さい。