ペットを飼っていらっしゃる飼い主様であれば、ほとんどの方が知っていらっしゃるとは思いますが、犬や猫には肛門嚢というものが肛門のわきにあります。

そこに肛門腺と呼ばれる分泌腺がたまるため、定期的に肛門腺を絞るのが、定期的に行うお手入れとしてよく知られています。

ところが、この肛門嚢はたまに炎症を起こし、化膿するケースがあります。

年齢、性別問わず犬、猫で発生するのですが、経験則でお話しするのであれば、アレルギー性の皮膚炎を持っている犬や、高齢の猫に多く発生すると思います。

今回は、肛門嚢炎を皆様にご説明したいと思います。

肛門嚢とは?

肛門嚢とは正確には肛門傍洞と言います。

肛門嚢の内側には分泌腺があり、独特の匂いのする分泌物をため込み、排便などの際や興奮した時などに分泌れます。

肛門嚢が特に発達したのがスカンクで、外敵から身を守るためにスプレーのようにまき散らしますが、飼ってらっしゃる犬や猫たちにとっては無用の長物です。

肛門嚢炎とは?

肛門嚢炎はその名の通り、肛門嚢に起こる炎症です。

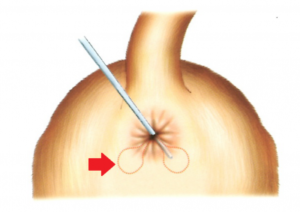

ひどい場合には化膿を伴い、肛門のわきの皮膚に孔があいて、大量の膿が出てくることもあります。

原因はいろいろなことが言われてはいますが、実際にはわかっていません。

人でも似たような症状が起こることがあり、「痔ろう」と呼ばれています。

人の場合は、大腸の免疫疾患に絡んだ病気として取り扱われており、一種の膠原病としてとらえられることもあります。

個人的な意見で言えば、肛門嚢炎は再発を繰り返し、またアレルギー犬種に多いので、犬の肛門嚢炎も免疫が絡んだ疾患だと思っています。

治療法

先に結論を言うのであれば、外科的に肛門嚢を切除するのが再発を防ぐ意味では一番効果的な方法です。

先ほども言った通り、肛門嚢自体は不要な器官なので摘出しても不具合はありません。

ただし、この病気を患っている多くの場合、老齢の場合が多いので、全身麻酔を必要とする外科手術は常に可能というわけにはいきません。

そういった場合、手術以外の方法を取るのであれば、往診で見てもらうのも手かもしれません。

肛門嚢を洗浄しながらステロイド系の内服を飲ませながら経過を診ていくのが常套手段です。

最近では、外用薬で非常に効能が高いものが発売されるようになり、肛門嚢に注入すると、かなり長い間再発を防ぐことが可能になりました。

こういった処置を定期的にすることで、根治は難しいかもしれませんが、自覚症状がないように維持することは可能だと思います。

予防法

確実な予防方法はないのですが、肛門腺を定期的に絞るのは昔から言われている予防法の一つです。

また肛門周囲を清潔にするのも予防法にはなると思います。

実際のところ、このような処置が飼い主様が定期的にできるかと言えば、特に肛門腺絞りはやることができないことが多く、動物病院やトリミングで行う方がほとんどです。

まとめ

肛門嚢炎は一度患うと長引くことも多く、またその予防も動物病院などに連れて行って処置を行う形になります。

移動のストレスなどが多くかかるような仔には、往診がお勧めかもしれませんね。